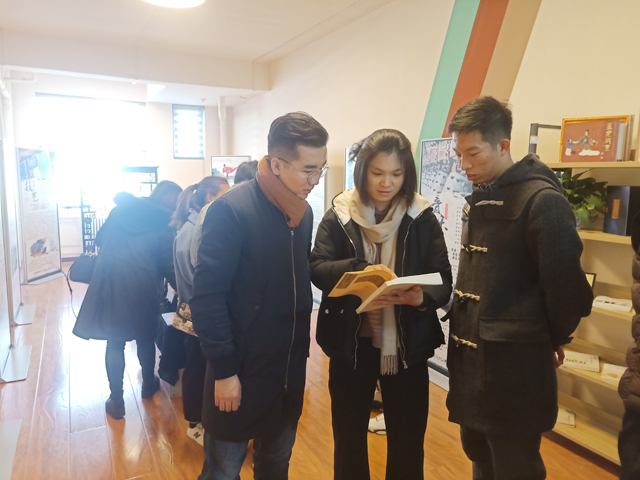

关于“非遗”,往往侧重于个别少数民族的、特别是濒临消亡的人口基数小的民族文化的抢救,这当然是“非遗”保护的一个重要方面,但同时也给我们提出了一个问题:能不能突破个别民族、局部区域、特定时间、某个行业的“非遗”,在中华民族的宏大叙事中,去发掘对56个民族的大家庭成员有普遍影响,非遗科普活动在12月28日于三达书院非遗展厅举行,由云梯非遗文创社举办。

非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变。突出的是非物质的属性,更多的是强调不依赖于物质形态而存在的品质。但在物欲横流、精神空间被严重挤压的当今社会,“非遗”同样不可避免地在申报过程中被不同程度地物化。如何避免非物质文化遗产过度物化包装的态势、突破物质形态的藩篱和局限、保持“非遗”的非物质特征,是尊重本民族祖先留下的遗产的必要态度。

文化是一个国家的灵魂,只有文化长存,国家才能兴旺发达。国家主席习近平同志曾说:“没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现”。可见,文化影响力对个人,对国家都起着至关重要的作用。“非遗”是先辈通过日常生活的运用而留存到现代的文化财富。在历史的长河中自然生成又不断发展流变,虽然随着族群所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,但对遗产的文化认同感和历史感是始终不变的。现代的“非遗”,如何保留遗迹的自然状态和真实性而减少人造的成分、如何继续保持日常性而减少节庆性、如何增强实用性而减少表演性、如何体现民间性而减少官方性,这才是还原前人的遗产对后人的作用,失却了这种作用,遗产就成了包袱。特别是现代看到的“非遗”,大部分是农耕时代形成并在相对封闭落后的地方保存下来,能否在现代化的大潮中继续发挥作用、如何避免被现代性同化而发挥作用,是有资格继承遗产的孝子贤孙必须考虑的问题。

本次活动后,不同的系院,不同的专业,都对非遗有了深刻的印象。任何事物都有产生、成长、延续、消亡的过程,“非遗”的未来,同样在这样一个动态的过程中。“非遗”自身如果没有足够的生命力继续发展下去,我们现代的保护就成了对“非遗”的临终关怀。现代化的冲击,商品化的影响,使非物质文化遗产失去了原有存在土壤和社会环境,也就慢慢走向消亡。当一个文化项目被装进保护的温室里,我们需要更加的呵护它!