同学们,还记得上次的“非遗双师课堂”吗?我们有幸请到了教授榫卯技艺的陈俊老师和畅显明老师。

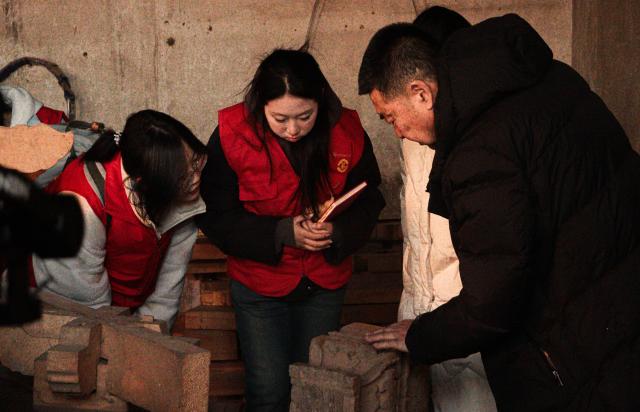

12月8日,我们与他们在课堂之外实地“奔现了”!为更好地了解和传承非物质文化遗产——榫卯技艺,韩雅琳老师带领小艺志愿者们走进了祁县陈俊老师的小作坊与畅显明老师的工作坊,探寻榫卯技艺的奥秘,于传统与现代的交融间,见证古老智慧的崭新活力。引领年轻一代穿越历史尘埃,深入探寻榫卯工艺的精妙细微,重拾那份被岁月遗落的匠心与执着。

“榫入卯眼乾坤定,木韵天成岁月长。”踏入陈俊老师的小作坊,仿若置身于一座榫卯艺术的宝库。目光所及之处,小作坊中的一应木具皆由榫卯工艺精心打造。其结构之精巧、设计之精妙,令人心生震撼。从门窗到桌椅,从橱柜到摆件,榫卯结构无处不在,以一种无声而磅礴的力量诉说着千年传承的魅力。志愿者们由衷感叹,这里宛如一座小型博物馆,每一件木具都是岁月沉淀的艺术珍品,彰显着榫卯技艺在传统环境装饰领域的深厚底蕴与无限可能。

陈俊老师带领我们走进了畅显明老师的工作坊,志愿者们亲身体验榫卯制作过程。选材时,对木材的质地、纹理与适用性进行细致甄别;画线环节,手中的墨斗与铅笔仿佛成为沟通古今的桥梁,精准勾勒出榫卯构件的轮廓;挖榫开卯时,槽刀在木材上雕琢出契合的形状;最终,榫与卯相互咬合,严丝合缝,浑然天成。在实践中,志愿者们深刻领悟了传统建筑术语中“顶梁柱”的含义——横者为梁,竖者为柱,承载着屋宇的重量,更撑起了文化的脊梁。

在科技飞速发展的今天,榫卯技艺逐渐被现代工业浪潮所淹没,然而缺乏推广却使榫卯技艺陷入“酒香也怕巷子深”的尴尬境地。机器虽能代劳部分简单工序,但传统手工技艺才是机械制造的灵感源泉与灵魂根基。“务实”二字是两位老师傅一直坚守的匠心,用实实在在的技艺打磨出一件件饱含匠心的作品,以务实的精神为榫卯技艺的延续奠定坚实基础,在岁月的流转中默默守护着这一古老工艺的纯粹与本真,默默守护着这份文化瑰宝。

何鸿梅同学说到:“踏入陈老师的小作坊,我被眼前的景象深深震撼。屋内的所有陈列均出自陈老师之手,从设计到制作都亲力亲为,榫卯结构更是无处不在。仅是一副喇嘛图,就耗费了一年半的心血,其精美的程度令人惊叹不已。在畅老师的工作坊里,我们亲身感受了榫卯的制作过程,深刻体会到这门手工技艺传承的艰难。在当代社会,榫卯技艺既要传承也要创新,而这离不开年轻人的参与。如今,榫卯制作虽有机器助力,但仍需新一代年轻人去深入了解、大力宣扬,如此才能让这古老的技艺在现代社会中焕发出新的生机与活力。”

贺帅翔同学说到:“陈老师的小作坊弥漫着浓郁的非遗气息。随处可见榫卯结构的物件,桌子、椅子、装饰框,还有以前的老物件。置身其中,仿佛能感受到岁月的沉淀和传统技艺的魅力,让人不禁为这些古老而精妙的榫卯工艺所折服!”

彭董事长说过:“志愿服务,从来都不是摆拍,也不是作秀,而是在做好的前提下,用自己的实际行动让更多的人知道做志愿的意义。”小艺志愿者们以实际行动诠释着新时代青年对传统文化的热爱与担当,愿为榫卯技艺的传承与发展添砖加瓦,让古老的榫卯在现代社会中焕发出新的生机与活力,续写千年工艺的不朽传奇,为非物质文化遗产的传承和发展贡献我们的青春力量!

(撰稿:刘 娜 供稿:0638太阳集团官网团总支志愿服务部 摄影:樊梦斌 张艺潇 责任编辑:任海仙 程昭仪)